Четвёртый директор Cормовского завода

За 176 лет деятельности Сормовского завода его возглавляли 33 директора. Когда лет пятнадцать назад в Музее истории «Красного Сормова» создавали стенд «Директора завода», мы располагали портретами только двадцати одного руководителя, под фамилиями остальных вместо портрета стояли слова: «Фото в поиске».

За 176 лет деятельности Сормовского завода его возглавляли 33 директора. Когда лет пятнадцать назад в Музее истории «Красного Сормова» создавали стенд «Директора завода», мы располагали портретами только двадцати одного руководителя, под фамилиями остальных вместо портрета стояли слова: «Фото в поиске».

Как оказалось, это словосочетание не было пустым заезженным клише. За последние несколько лет поиски музейщиков привели к реальным результатам. На стенде появились портреты А.И. Узатиса (1849–1870), К.М. Окунева (1870–1875), М.И. Ершова (январь-декабрь 1927), Н.И. Смирнова (1949–1950) – в скобках указаны годы их руководства заводом.

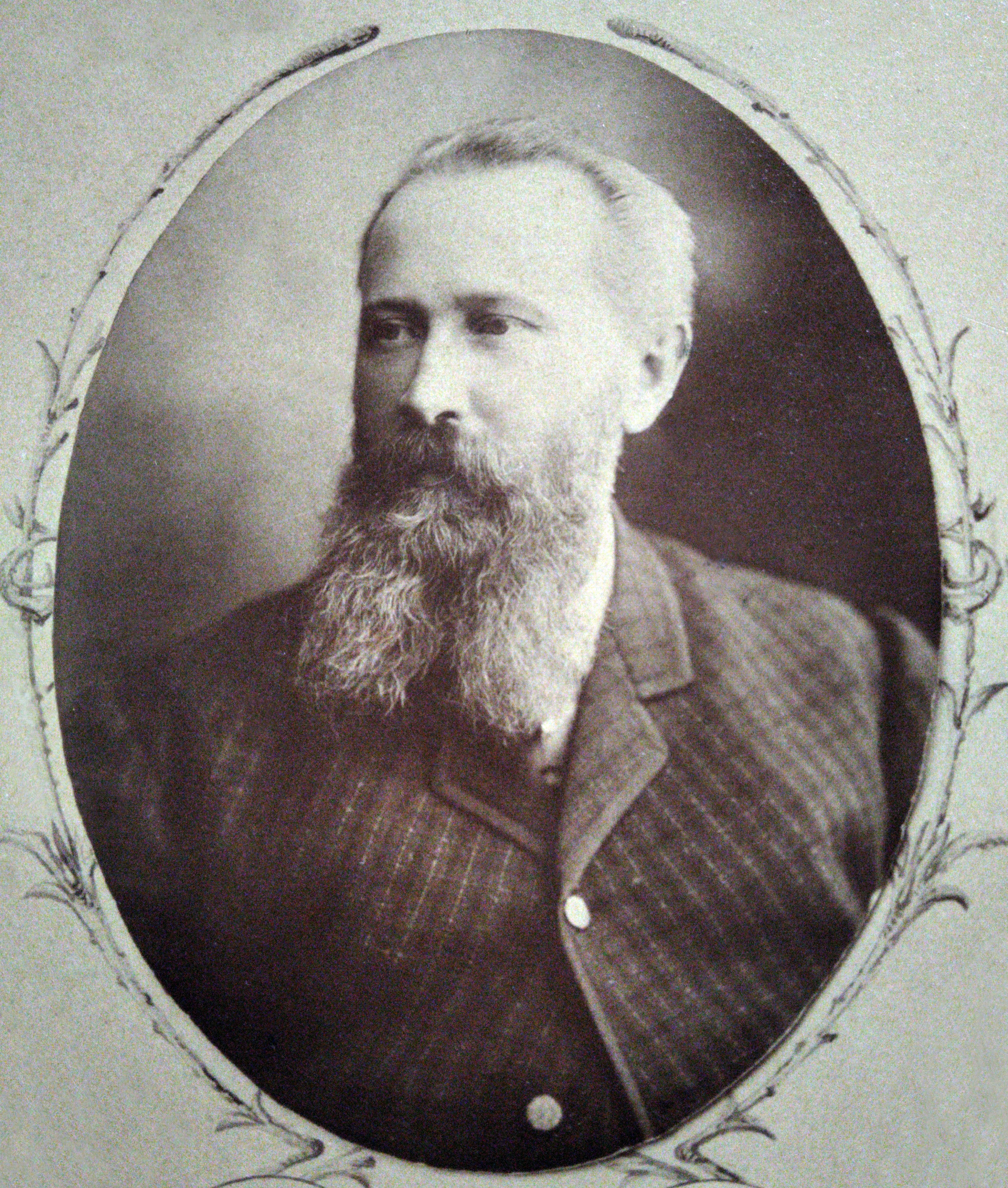

А совсем недавно удалось заполнить ещё одно «белое пятно». На стенде появилось фото К.И. Рейнера (1883–1885). Помощь пришла из города Кулебаки, от Андрея Владимировича Маскаева, руководителя группы обслуживания вычислительной и оргтехники отдела информационных технологий АО «Русполимет».

КРАЕВЕД – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

В мае этого года на адрес музея пришло электронное письмо от Андрея Маскаева, который оказался не только специалистом отдела информационных технологий предприятия, которому в будущем году исполняется 160 лет, но и добросовестным неравнодушным краеведом.

Он сообщал: «У меня есть материал по одному из директоров Сормовского завода К.И. Рейнеру (биографические материалы, фотографии). Насколько мне известно, у вас нет его фото. Если вас это заинтересовало, то я охотно поделюсь всем имеющимся у меня».

В ответ электронная почта отправила письмо от сотрудников Музея истории завода «Красное Сормово»: «Вы даже представить не можете, какую радость вызвало у нас ваше сообщение! К сожалению, до начала нынешнего века мы не располагали полной информацией о девяти руководителях завода – не было не только их фото, но у иных даже дат жизни и смерти или, как в случае с Рейнером, не были известны имя и отчество, а только инициалы. За последние 11 лет нам удалось заполнить четыре «белых пятна», а с вашей помощью надеемся устранить ещё одно. С нетерпением и благодарностью ждём материалы и фото, касающиеся биографии К.И. Рейнера».

И вскоре информация – полная и достоверная – была получена.

Как не сказать несколько добрых слов о краеведах, этих увлечённых людях, которые занимаются важным и благородным делом – сохранением истории и культуры родного края, помогают нам понимать его уникальность. Краеведение для них не просто хобби, они воспринимают его как нечто жизненно важное, своего рода патриотический долг.

АРХИВНЫХ ДАННЫХ НЕ СОХРАНИЛОСЬ…

Сведения о К.И. Рейнере, причём весьма скудные, можно было найти только в одной книге об истории Сормовского завода – монографии «Красное Сормово»: Завод и люди» (2006).

Приведём эту информацию полностью: «Рейнер К.И. Директор завода в 1883–1885 гг. Об этом директоре почти не сохранилось архивных данных. Его приход к руководству заводом совпал с началом нового кризиса перепроизводства в России, который разразился в 1883 году.

Производство Сормовского завода вступило в стадию спада. Сумма валового дохода предприятия снизилась по сравнению с 1879 годом на 35,7 % и продолжала снижаться. 11 цехов завода с механическим оборудованием почти бездействовали. Металлургические цехи работали всего по 5–6 месяцев в году, а остальные и того меньше. 23 мая 1883 года на Сормовском заводе произошла первая открытая забастовка. Причиной была задержка заработной платы за полных три месяца».

Составители монографии то ли не нашли позитивной информации о Рейнере, то ли не сочли нужным её искать. Акцентировали внимание на снижении валового дохода, на бездействии цехов, на первой забастовке рабочих…

БРИТАНСКИЙ ПОДДАННЫЙ В РОССИИ

Инженер-техник Кверин Иванович Рейнер родился в Англии в 1844 году.

В Россию британский подданный католического вероисповедания приехал в 1868 году – для ведения кессонных работ при строительстве мостов через реки европейской части России. Разработкой проектов мостов и руководством работ по их возведению занимался русский военный инженер Аманд Егорович Струве. Рейнер заработал заслуженный авторитет при строительстве железнодорожных мостов через Днепр, Сож, Самару и Волгу. Он фактически явился родоначальником применения кессонной технологии в России. Приёмы, практикуемые при погружении кессонов для возведения мостовых сооружений, Рейнер описал в книге «Кессон. Его изготовление, спуск и погружение» (1892).

Молодой английский инженер сблизился с семьёй Струве. После завершения мостостроительных работ в Киеве Рейнер перебирается в Москву. Здесь, не без участия А.Е. Струве, он знакомится с Юлией Сергеевной Тыртовой, дочерью московского губернского землемера, коллежского советника Сергея Михайловича Тыртова.

В течение 12 лет Рейнер служит в команде Аманда Струве, где плодотворно занимается техническим обслуживанием кессонных работ в ходе строительства железнодорожных мостов. Его супруга Юлия Сергеевна сопровождала его в длительных и, порой, изнурительных командировках.

В 1881 году Рейнер успешно прошёл очередные испытания комиссии по допуску к строительным работам в России, а в середине 1883 года его приглашают возглавить механические, чугунолитейные, судостроительные, паровозо- и вагоностроительные, сталелитейные и железоделательные заводы Акционерного общества «Сормово». На этом посту он сменил американца Фёдора Аштона.

ДВА ГОДА В СОРМОВЕ

Кверин Иванович Рейнер стал четвёртым директором со времени основания Сормовского завода. Его предшественником был Франс (Фёдор Осипович) Аштон (1875–1883), подданный Соединённых Штатов Америки. А преемником стал русский горный инженер Владимир Васильевич Воронцов (1885–1897).

При Аштоне завод получил казённый заказ на три тысячи железнодорожных вагонов. На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве за пассажирский кресло-кроватный вагон I класса и вагон-ледник для перевозки мяса заводу была присуждена высшая награда царской России – право изображения Государственного герба на своей продукции.

Под руководством Воронцова завод начал оживать после кризиса, толчок к этому был дан строительством 14 нефтеналивных шхун для Каспийского моря. На предприятии было организовано паровозное дело. В 1896 году Главный выставочный комитет Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде вторично присудил Сормовскому заводу право изображения на продукции Государственного герба.

Возможно, на фоне предшественника и преемника достижения «четвёртого директора» выглядят не столь впечатляющими. Но он был у руля всего два года, тогда как Аштон – восемь, а Воронцов – 12 лет.

Тем не менее за два года было сделано немало: в архиве заводского музея хранится копия дела № 534 Балахнинского уездного полицейского управления от 1884 года. Оно свидетельствует, что «машинный завод при деревне Соромове производит работы по производству машин, рельсов, вагонов и пароходных корпусов по заказу казны, частных лиц и железных дорог». Он производит также листовую, угловую и сортовую сталь, якоря, топоры и прочие металлические изделия.

Только за 1885 год на заводе было изготовлено и сдано заказчикам пять пароходов, в том числе буксирный пароход «Святой ключ» (240 л.с.), пассажирский пароход «Елатьма» (80 л.с.), буксирные пароходы «Дон» и «Добряк» (40 л.с.), служебные пароходы «Шексна» (120 л.с.), а также «Межень» и «Стрежень» (по 540 л.с. каждый).

До 1917 года «путейскими» называли пароходы для служебных поездок высокого начальства из Министерства путей сообщения с целью проверки готовности флота к навигации и зимовке. В 1885 году по заказу этого министерства Сормовский завод построил два специальных парохода (длиной 64 метра каждый) с повышенным уровнем комфорта.

Кроме этого, в 1885 году на Сормовском заводе была изготовлена «пароходная машина», гребные пароходные колёса Моргана, два паровых котла, четыре насоса Камерона для бурения нефтяных скважин, два питательных насоса для паровых котлов, а для железнодорожных вагонов – 2035 стальных бандажей, 419 осей, 27 скатов. Всего за год было изготовлено продукции на 587 844 рублей.

В 1885 году «за отличную работу пароходного вала с отделанными шейками» завод был награждён Большой золотой медалью Промышленной и сельскохозяйственной выставки в Нижнем Новгороде (присуждена Императорским техническим обществом).

У ИСТОКОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В Сормове чета Рейнер развила активную общественно-полезную деятельность.

До 80-х годов XIX века в Сормове не было ни храма, ни школы. Завод начал отсчитывать четвёртое десятилетие своего развития. Работа с каждым годом становилась всё сложнее – рабочим сборочного, механического и других цехов уже нужно было разбираться в чертежах, делать сложные разметки. Необходимость открытия школы осознавали и руководство завода, и рабочие. Заводская администрация принимает решение: построить при заводе здание, разместив в нём и церковь, и школу. Это решало и религиозные, и просветительские проблемы.

С 1881 года у рабочих с каждого заработанного рубля удерживали одну копейку. Школа-церковь строилась на эту «народную копейку», а также на средства церковно-приходского попечительства и отчасти на средства конторы Сормовских заводов.

Здание было построено в 1882 году – каменное, двухэтажное, одношатровое, «с такою же под одну связь колокольней». Храм разместился в нижнем этаже и был освящён в 1882 году во имя святого благоверного князя Александра Невского. Но открытие школы затягивалось. «Идя навстречу общему желанию, – писали «Нижегородские епархиальные ведомости» в №22 за 1895 год, – местное общество, главным образом по почину председательницы Сормовского церковно-приходского попечительства Юлии Сергеевны Рейнер, жены директора заводов Кверина Ивановича Рейнера, а также самого директора и священника Петра Михайловича Иваницкого, решило устроить, наконец, и открыть церковно-приходскую школу с начала 1885 года. В декабре 1884 года упомянутые лица обратились с прошением к Преосвященному Макарию, епископу Нижегородскому и Арзамасскому, и просили его архипастырского благословения и разрешения. В январе 1885 года было получено благословение епископа Нижегородского и Арзамасского Макария и разрешение директора народных училищ губернии А.И. Раевского».

14 января 1885 года школа была открыта. Она разместилась в верхнем этаже церковного здания, с хорошей обстановкой, парными столами и с достаточным количеством учебников и классных принадлежностей. В школе обучались 107 мальчиков. А с 1887 года в школу стали принимать и девочек. Дети рабочих изучали техническое черчение и рисование, сжатый курс геометрии, начальные сведения по алгебре. Здесь же обучали столярному, токарному и кузнечному делу. Школа эта стала первой в Сормове.

ЗАВОД В ЦЕНТРЕ МУРОМСКИХ ЛЕСОВ

В конце 1885 года Кверина Рейнера приглашают в Кулебаки на местный горный завод.

Поселение в центре муромских лесов, в нескольких километрах от реки Тёши, возникло в середине XIV века. После отмены крепостного права местный помещик Фёдоров, используя опыт соседних Выксунских заводов, решил на местных рудах построить в Кулебаках металлургический (горный) завод. Летом 1866 года здесь начала работать небольшая доменная печь – этот момент считается датой основания Кулебакского горного завода. После строительства горного завода количество жителей в Кулебаках стремительно увеличивалось, заводское население доходило до 4-6 тысяч.

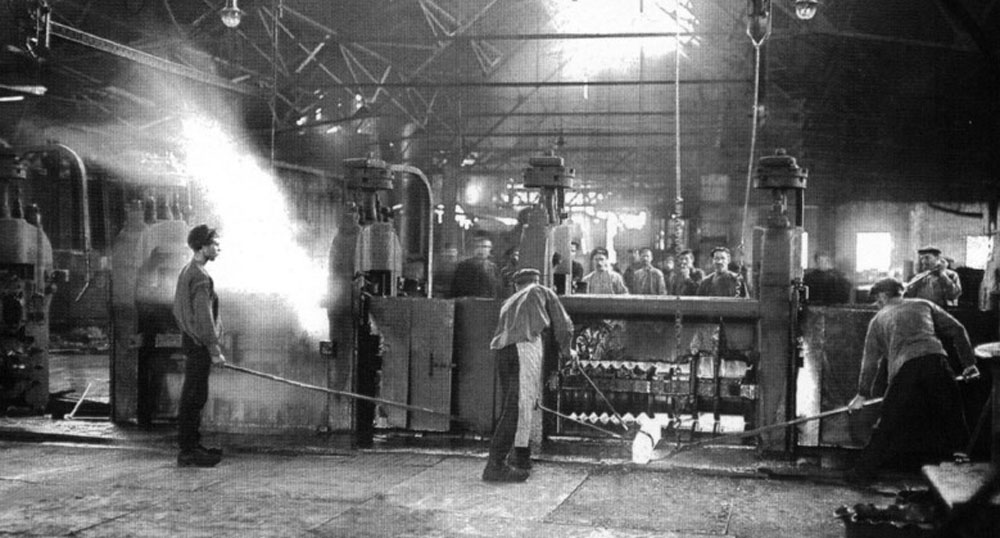

В 1877 году на заводе начал действовать первый в России бандажепрокатный цех, который изготавливал бандажи – стальные кольца для паровозных и вагонных колёс. На заводе было освоено производство сортового и листового проката. К 1900 году по объёму выпускаемой продукции (бандажи, листовой и сортовой прокат, рельсы, стальное и чугунное литьё и др.) Кулебакский уступал лишь Сормовскому заводу.

Сегодня предприятие называется АО «Русполимет». В городе проживает более 47 тысяч человек.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Перебравшись в Кулебаки, К.И. Рейнер затевает глобальные перемены на предприятии, и горный завод вступает в новую фазу развития. Потребность Коломенского завода в листовом прокате побудила руководство открыть новую листокатальную мастерскую, за строительство которой и взялся новый директор. Листовой прокат шёл на нужды паровозостроения, мостостроения, броневой лист катался и для нужд военно-морского министерства – для линкоров, подводных лодок и т.д.

При директоре Рейнере производство модернизируется, возводятся новые доменные печи, прокладывается Кулебакский подъездной путь – железная дорога до пристани на Оке. Завод удваивает производство чугуна и стали, применив выплавку чугуна на торфяном коксе.

Кверин Иванович, будучи выдающимся инженером-техником, привлекает на предприятие новые кадры – специалистов, связанных с наукой и развитием технологий.

Постоянно применяя всё новые и новые технологии собственных и заимствованных разработок, на основании ряда публикаций в отраслевых изданиях Рейнер был удостоен учёных степеней.

С 1888 до 1892 года им были опубликованы следующие работы: «Новая доменная печь на Кулебакском горном заводе Общества Коломенского машиностроительного завода» (СПб, 1888); «О доменных печах Кулебакского горного завода» (СПб, 1888); «Регенеративная печь с нефтяным отоплением. Свод отражательных печей с двумя раздутьями, симметрически расположенными по концам рабочего пространства» (Москва, 1897); «Кессон. Его изготовление, спуск и погружение» ( Москва, 1892).

По положению Санкт-Петербургского практического технологического института Императора Николая I от 1887 года, у института появилось право присуждать звание почётного профессора «лицам, приобретшим известность своею полезною деятельностью на техническом поприще, но без предоставления соответственных прав». Кверин Рейнер удостоился такого звания в 1888 году. А в 1894 году директор Санкт-Петербургского Технологического института присвоил Рейнеру звание почётного инженера-технолога. В связи с этим в 1895 году почётный инженер-технолог К.И. Рейнер пожертвовал институту 1000 рублей «для обращения данной суммы в проценты ценных бумаг, для выдачи тех самых процентов наиболее нуждающимся студентам института на усмотрение директора». Помимо этого, Кверин Рейнер состоял постоянным действительным членом Нижегородского отделения Императорского Русского технического общества.

К 1896 году завод становится вторым по объёму производства среди предприятий Нижегородской губернии и вторым в России по выпуску литья и проката. По итогам XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде Кулебакский горный завод удостоился повторного права изображения Государственного герба на выпускаемой продукции – своеобразного знака качества того времени. Это было ещё одной победой Рейнера.

Кульминационной точкой правления Кверина Ивановича Рейнера стала высшая награда Всемирной выставки в Париже 1900 года – «Золотая медаль», присуждённая Кулебакскому горному заводу по направлению «Социальная экономия, гигиена, общественное призрение» в номинации «Учреждения для умственного и нравственного развития рабочих».

После 15 плодотворных лет правления Кулебакским и Шиповскими заводами К.И. Рейнер покинул Кулебаки.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ

С 1885 по 1901 годы Рейнер успел сделать очень многое для Кулебакского завода и села Кулебаки в целом.

Чёрные от дыма хижины, бани, топящиеся по-чёрному, дворы и хлева, покрытые соломой, да лавки купцов – вот и всё, что можно было видеть в Кулебаках конца XIX века. В начале XX века в селе насчитывалось уже 360 домов. Заводом были построены казармы для рабочих и дома для руководящих работников, а также организовано Кулебакское коммерческое училище.

Именно при Рейнере к заводу был подведён подъездной железнодорожный путь от пристани на Оке, именно Рейнер приглашает на завод врача Г.И. Зворыкина, вместе с которым они расширяют больницу. При Рейнере выстроены новые здания школы и двух библиотек для рабочих и служащих, магазина Общества потребителей при заводе, новый православный храм во имя святителя и чудотворца Николая на 2000 прихожан (средства на строительство жертвовал и лично Рейнер). И, конечно же, здание Народного дома. В 1897 году А.Е. Струве утвердил проект строительства Дома для народных развлечений при Кулебакском горном заводе. Это было самое красивое здание в селе (и остаётся таковым по сей день). Сегодня в здании располагается Музей истории и краеведения имени братьев Струве. Оно справедливо стало «визитной карточкой» Кулебак и с 1997 года украшает герб города.

«ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ!»

Невероятную историю, связанную с директором Кулебакского горного завода, поведала газета «Ленинская смена» в апреле 2023 года.

«В начале 1898 года в Кулебаках было раскрыто неудавшееся покушение на убийство Кверина Ивановича Рейнера.

С 1885 года Рейнер – почётный профессор Петербургского технологического института – возглавлял Кулебакский горный завод. Однажды вечером, по пути с предприятия домой – в соседний Ардатовский уезд – директор был расстрелян злоумышленником, выпустившим в него пять пуль из револьвера. Одна попала в нижнюю челюсть и выбила три зуба, две угодили в правую руку, четвёртая – в грудь, пятая – в ягодицу. Рейнер каким-то чудом остался жив.

Кто же заказал столь известную и уважаемую в нашей губернии личность? Неужели конкуренты по металлургической отрасли? Или, быть может, революционеры? Ведь именно тогда в Кулебаках стало зарождаться марксистское движение, а на заводе появились пропагандистские листовки про социализм.

Всё оказалось куда проще. Работавший на заводе сторожем 23-летний крестьянин Ардатовского уезда Василий Камелин был временно отстранён от службы за систематическое пьянство.

Безуспешно пытаясь восстановиться на работе, тот решил обратиться напрямую к Рейнеру. Подкараулил директора на дороге, но получил жёсткий отказ: мол, пить надо меньше. После этого с криком «Тогда получай, кровопийца!» Камелин выхватил револьвер.

Правда, оружие было не заводского производства, а кустарно изготовленное, с очень коротким стволом. По сути, это был скорее травматический револьвер, нежели боевой, потому-то знаменитый кулебакский директор и остался жив».

РЕЙНЕРСКАЯ УЛИЦА

Исторически сложилось так, что Кулебакский горный завод был обособленной административной единицей. Первая домна была выстроена в двух верстах от села Кулебаки на берегу одноимённой речки.

После приобретения братьями Струве кулебакских земель сам завод получил

второе рождение, а село Кулебаки обрело развитую для своего времени инфраструктуру. В черте села строится жильё казарменного типа для рабочих, дома для мастеровых и служащих. Впервые здесь появляются школа, больница, планируется строительство нового храма. Дом директора тоже находился в селе.

В 1885 году с появлением на заводе Рейнера – учёного, изобретателя, новатора – облик окрестностей начинает стремительно меняться. При новом директоре завод расширяет свои границы, поглощая новые территории и расширяясь вглубь села, а потому жильё служащих и старый дом самого директора попадают под снос.

Рейнером принимается решение о строительстве новой слободы по другую сторону завода. Слобода приписывается к горному заводу и получает почтовый адрес: «Кулебакский горный завод». Здесь строятся дома директора, главного инженера, заведующих мастерскими, а также двухэтажные дома для мастеровых и конторских работников – к 1886 году в черте горного завода образовался целый посёлок руководителей, который в народе получил название «Барская улица». А среди служащих эта улица была известна как «Рейнерская». Так её называли в честь директора, который отдал служению на заводе 15 плодотворных лет.

Эта территория уже в те времена была весьма благоустроена, сюда был проведён водопровод, электричество, позднее на окраине слободы построен полустанок «Юльина» для посадки пассажиров на поезд.

В 1950-х годах, в связи с расширением производства, часть зданий была снесена, в том числе и дом директора завода. На этом месте встали новые цеха – ЦТД №2 (цех тракторных деталей) и инструментальный цех.

Сегодня бывшая заводская слобода – это центр города, начало протяжённой улицы Воровского. Часть домов, построенных ещё при Рейнере, сохранилась – это дома № 5, 13, 16, 20, 22, 15. Дома № 12 и № 14 были снесены совсем недавно как аварийные…

А почему бы не дать этой улице официальное название – улица Рейнера?

В честь человека, который так много сделал и для села Кулебаки, и для Кулебакского горного завода?

Маргарита ФИНЮКОВА, зам. директора Музея истории завода «Красное Сормово»

Фото предоставлены Андреем МАСКАЕВЫМ и из Интернета

Александро-Невская церковь

Служебный пароход «Межень»

Кверин Рейнер. Фото М. Дмитриева. 1891 год

Кулебакский горный завод. 1890 год

Главные ворота Кулебакского горного завода

Вид на Рейнерскую улицу. 1880-е годы

Оставить сообщение: